犯罪者、負債者、奴隷などが逃げ込んだ場合に保護を得られる場所。世界各地にわたって聖地や寺院などにその例が見られるが、法体系の整備とともに失効している。聖庇、聖域、避難所。(小学館『日本国語大辞典』より)

セブリは非定住民らのあいだで広く使われていた一種の隠語で、動詞形だと「セブル」となる。それは「フセル(伏せる、臥せる)」の転倒語だとされている。意味は「住む」「泊まる」「寝る」などであり、セブリはそのような場所のことである。乞食または一見してそう思える人びとは、しばしば普通民の近づかない土地に集住して、そこをセブリとしていた。

遠足での一番の思い出は、斜面を歩いているときに足が滑って落下しそうになったことである。そばにいた女の子が差し伸べてくれた手につかまって一命を取り留めた(と思っている)。今はどうか知らないが、当時はあまり観光用(すくなくとも子供の遠足用)には整備されていなかったので、ずいぶん危険なところもあったのだ。

坂ノ者は元来は「坂に住む者」の意であった。この語は11世紀の文献にすでに見えている。当初は主として京都・清水坂と、奈良・奈良坂のそれを指していた。彼らは「非人」とも「長吏(ちょうり)」とも呼ばれ、賎視の対象になっていた。

たとえば、河川敷のホームレスであるとか、施設や刑務所に収容される知的障害者や発達障害者であるとか、家に引き篭もる精神障害者であるとか、ビザや住民票を持たない外国人であるとか・・・。

2011年刊行。

2011年刊行。

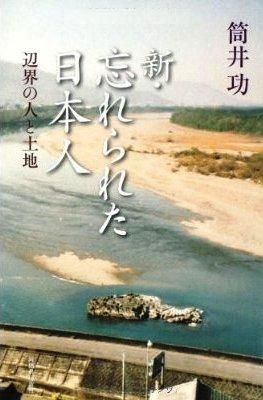

2013年刊。

2013年刊。