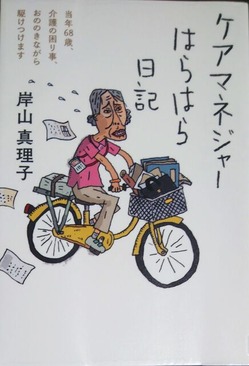

2021年フォレスト出版

『交通誘導員ヨレヨレ日記』、『出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記』に続く「3K仕事、内幕暴露日記シリーズ」の3作目。

今回の3Kは「きつい、気骨が折れる、空回り」か。

一読、非常に面白かった。

むろん、ケアマネジャー(介護支援相談員)は介護畑で働くソルティにとって関係の深い職種だからではあるが、それを抜きにしても、読み始めたら止められないスリル満点の展開が待っていた。

まさにタイトル通り“はらはら”した。

著者の岸山はケアマネ歴20年のベテランとあるが、物書きとしての才もなかなかのものではなかろうか。

ケアマネは介護保険のキーパーソンと言える存在である。

介護保険サービスを使っている人のすべてに、必ず一人の担当ケアマネがついている。

ケアマネは、利用者の心身の状態や生活環境、経済状態などを見て、介護の必要度を判断し、利用者や家族の希望をもとにケアプランを立てる。

そのケアプランにしたがって、訪問ヘルパーやデイサービス、歩行器・車椅子などの福祉用具、介護施設の利用といったサービスが提供される。

良いプランであれば、利用者の健康に資するものとなり、介護サービスを使いながらその人らしい自立した生活を送ることができる。

悪いプランであれば、利用者の心身の状態は悪化し、ますます介護度が重くなって、死期を早めてしまいかねない。

「老いと死の最前線」にいるケアマネは、利用者の命や健康の手綱を握っている。

本書の前半では、岸山がケアマネになるまでの半生と、これまでに担当者として関わった高齢者たちのエピソードが語られる。

20~30代は非正規の単純労働の職を転々としていて、40過ぎてから正規雇用の介護職に就き、47歳からケアマネとなった岸山のふらふら半生が面白い。(ソルティとよく似ていて共感大)

ケアマネは彼女にとって天職だったのだろう。

以後はケアマネ一筋で、たくさんの利用者と出会い、ひとりひとりの生活を支えてきた。

以後はケアマネ一筋で、たくさんの利用者と出会い、ひとりひとりの生活を支えてきた。

68歳になる今も現役である。

いっさいの介護サービスを拒む人、ケアマネにこれまでの人生で積りに積もった怒りをぶつける人、老々介護の危うさ、認知症の親に振り回され消耗する子供たち、ゴミ屋敷の住人、80代の親が認知症で50代の子供が精神障害の8050家族、介護給付費を抑えたい行政との不毛なやりとり、一人暮らしの親の介護に関わることを拒絶し「死ぬまでは一切連絡するな」という子供たち・・・・。

いまの日本社会の縮図がここにある。

超高齢化と少子化、家族の崩壊、地縁の消滅、個人主義、親世代から子世代・孫世代への貧困の連鎖、不安定な雇用、精神障害者の増加、定年後の生きがいの喪失・・・・。

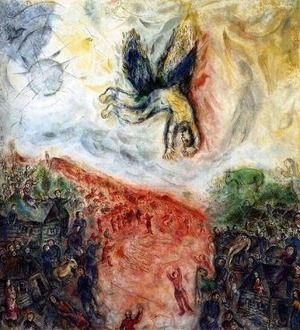

ケアマネは、利用者の墜落を恐れる。墜落しないようにあらゆる施策をとり、どこかに不時着させなければならない。しかし、墜落しないまでも、いつ墜落するかわからない低空飛行がどこまでもどこまでも続く場合が多い。ケアマネの迷いながら、戸惑いながらの日々も、利用者の飛行とともにどこまでも続いていく。

岸山が出会った様々な利用者のエピソードはたしかに興味深く、考えさせられること多く、家族ドラマ・人間ドラマとしても、日本社会を映すドキュメントとしても、とても読み出がある。

また、ひとりひとりの利用者に親身に寄り添い、彼らに代わって行政や大家と喧嘩し、休日返上で駆けずり回る岸山の熱心な仕事ぶりにも感心する。

しかし、まあこれは想定内である。

本書の何よりの面白さは、後半以降の岸山自身に起こった“すったもんだ”の一部始終にある。

岸山は地域包括支援センターという、各地域にある高齢者の総合相談窓口の代表者として長年働いてきたが、定年になって延長希望叶わず、追い出されてしまう。

その後、別の地域の同じ包括支援センターに採用されるも、職場内のコミュニケーションがうまく行かず、思うように経験や実力を発揮できず、つまらないミスを重ね、しまいには村八分のような目にあって辞職を余儀なくされる。

本書前半における岸山のイメージ――利用者思いで、相談能力に長け、フットワーク軽く、さまざまな社会資源を熟知した海千山千のベテランケアマネ――が、ここに来てガタガタと崩れていく。

この落差がすごいのだ。

その秘密はおそらく、岸山が注意欠陥・多動症(ADHD)と軽度の学習障害を持っていることにあるらしい。(本人も自覚している)

グザヴィエ・ドラン監督の映画『Mommy/マミー』(2014)はADHDの少年の話であるが、この障害は次のような症状が特徴と言われる。

- 簡単に気をそらされる、細部をミスする、物事を忘れる

- ひとつの作業に集中し続けるのが難しい

- その作業が楽しくないと、数分後にはすぐに退屈になる

- じっと座っていることができない

- 絶え間なく喋り続ける

- 黙ってじっとし続けられない

- 結論なしに喋りつづける

- 他の人を遮って喋る

- 自分の話す順番を待つことが出来ない

思うに、おそらく岸山自身がまったく気がつかないところで、周囲の同僚たちや仕事関係者、もしかしたら利用者たちも、岸山の言動を奇異に感じたり、困惑したり、ストレスを感じたりということがあったのかもしれない。

本書の記述だけ読むと、岸山が周囲の冷たい人間たちからいじめを受けた被害者のように見えるけれど、周囲にはそれなりの言い分があるのだろう。

と言って、もちろん、ADHDの人はケアマネになるべきでない、管理職に就くべきではない、なんてことではまったくない。

ADHDや学習障害はその人の個性であり、当人が困ってない限りは無理に治す必要もなく、病気に関する周囲の理解と寛容な心があれば、生き生きと仕事をすることは可能であろう。

つまり、岸山の場合、どうもその環境に恵まれなかったのではないかと思うのだ。

今働いている居宅介護事業所「雀」において、ようやく安住の地を見つけたらしいことが最後に語られている。(居宅介護事業所とはケアマネの巣である)

10年間働いた地域包括支援センターで定年延長してもらえなかったのも、次に就職したセンターを追い出されたのも、私の弱点によりパフォーマンスが悪いせいだった。しかし、「雀」では同僚たちに導かれ、助けられながらも仕事は滞らず、なんとか回っている。あらためて注意欠陥・多動症への対策は環境が決め手であることを痛感した。「雀」では誰も私を責めない。叱らない。蔑まない。

本書は、ケアマネジャーという3K仕事の内幕や我が国の介護現場の現実について読者に伝えてくれるとともに、ADHDという障害を抱えて生きる人の苦労やものの見方・感じ方を教えてくれる。

一粒で二度おいしいような本である。

おすすめ度 :★★★★

★★★★★ もう最高! 読まなきゃ損、観なきゃ損、聴かなきゃ損

★★★★ 面白い! お見事! 一食抜いても

★★★ 読んでよかった、観てよかった、聴いてよかった

★★ いい退屈しのぎになった

★ 読み損、観て損、聴き損