日時 2016年5月15日(日)14時~

会場 なかのZERO大ホール

指揮 曽我大介

曲目

- モーツァルト / 歌劇『後宮よりの逃走』序曲KV384

- ブルッフ / ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26 ヴァイオリン独奏:田中美聡(当楽団コンサートマスター)

- メンデルスゾーン / 演奏会用序曲「フィンガルの洞窟」作品26

- ウェーバー / 歌劇「魔弾の射手」序曲

- ブラームス / 大学祝典序曲 作品80

- ベルリオーズ / 序曲「ローマの謝肉祭」作品9

- ワーグナー / 歌劇「リエンツィ」序曲

開演15分前に入ると、大ホールの1階席(1014席)は8割方埋まっていた。集客力に感心。

長らく自分は勘違いしていたのかもしれない。プロオケよりアマオケの方が客を呼べるのかもしれない。プロオケのコンサートに一回行く料金で、アマオケのコンサートに四~五回行けるのだから。クラシック好きの学生、自分のような低所得者、年金生活者にとっては、ありがたい存在なのだ。アマオケ体験もまだ両手で数えられるくらいしかないけれど、どのコンサートも結構客入りは良くて、プロオケのコンサートで見かける層(スーツ姿のサラリーマン・OL・着飾ったおばさま達)とは違ったより庶民的な客層に占められていて、演奏の質も決して低くはない。大きく異なるのは、曲終了後に「ブラボー」が出る頻度が少ないことか。これは演奏の出来不出来の問題というよりも、公衆の中で「ブラボー」を平気で口に出せる‘非日本人体質’があるか否かの問題だろう。庶民的なほど純日本人的(=目立ちたがらない)なわけである。

早稲田交響楽団(通称ワセオケ)は創立100年を超える伝統あるオケで、プロフィールによれば海外公演を成功させてCDを発売したり、御大カラヤンとつながりがあったり、ジュゼッペ・シノーポリ、小澤征爾、岩城宏之、大友直人ら一流指揮者と共演したりと、実力も謳われているのである。

ソルティはどうにも早稲田=バンカラという往年のイメージが拭いきれないので、何かそういった破天荒な勢いのようなものが演奏に表れているのではないかと期待して席に着いた。曽我大介の指揮を見る(聴く)のはこれで5度目。どう学生達をリードするのか。

ソルティはどうにも早稲田=バンカラという往年のイメージが拭いきれないので、何かそういった破天荒な勢いのようなものが演奏に表れているのではないかと期待して席に着いた。曽我大介の指揮を見る(聴く)のはこれで5度目。どう学生達をリードするのか。

プログラムは、ブルッフ『ヴァイオリン協奏曲第1番』とメンデルスゾーン『フィンガルの洞窟』以外は、馴染みあるものばかりであった。

袖から続々と登場する楽団員を見て、「昨今の学生はかっこいいなあ」と感心することしきり。男も女もスラっとして足が長くてスタイルがいい。スーツ姿がぴったり決まっている。物腰も洗練されている。教養の高さが反映されているのか顔立ちにも品がある。「高下駄はいて腰に手ぬぐいぶらさげて、がに股で闊歩するむさ苦しい男」に象徴されるバンカラ臭さなど微塵もない。そのうえ、社会人オケに見られるような‘世間ずれ感’や‘所帯やつれ感’もない。若さゆえの美しさもあって見映えがいい。

演奏が始まってすぐに「上手い」と思った。響きがクリアだし、よく揃っている。指揮者の指示にも敏感に応答している。レベルはかなりのものだろう。

が、いつものように目を閉じて聴いていると、眠くなってしまうのである。

ソルティが疲れていたのではない。上手いけれど、心に引っかかるものがないのだ。『魔弾の射手』序曲などは、オペラ開始の景気づけの意味があるのだから、これから語られる世界を魅惑的に提示して聴衆を引き込まなければならない。ここで眠り込ませたらどうしようもない。

「なんでかなあ~?」とずっと探りながら、いい気持ちでまどろみながら聴き続けて、ブラームスの『大学祝典序曲』に来たところで、「オオ」と覚醒した。この曲はパワーがあった。ベルリオーズ『ローマの謝肉祭』をはさんで、最後のワーグナー『リエンツィ』序曲も素晴らしかった。よく鳴っていた。

いったいどういうことか。

大きな喝采(十分それに値する)。

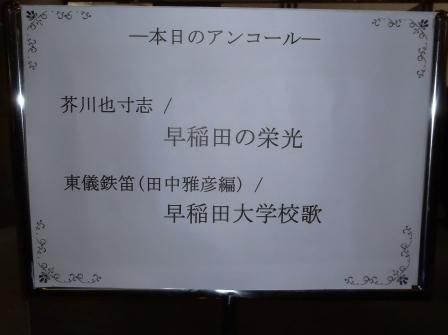

アンコールは次の2曲。

アンコールは次の2曲。

これで完全に目が覚めた。

眠くなった理由が分った。

オケのメンバーと演奏される曲との距離感の問題なのだ。ブルッフの『ヴァイオリン協奏曲』をのぞく最初の3曲は、学生達にとって「自分達には関係ない」遠い時代・遠い世界の話なのである。時間的・場所的に遠いだけでない。人生経験を積んでいない若者にとっては「物語的にも」遠い。だから、譜面どおりに演奏することはできても、曲想とシンクロするのは難しい。つまり、‘情’が入っていないのである。

一方、ブレスラウ大学のために作曲されたファンファーレ『大学祝典序曲』や暴政からの救世者の英雄的半生を描いた『リエンツィ』、そしていわずもがなのアンコール2曲は、演奏する学生達との心理的距離が近い。学内でもしょっちゅう演奏する機会があることだろう。自然、‘情’が入る。(ソルティ自身は、『大学祝典序曲』は高校時代に聞いた旺文社「大学受験ラジオ講座」のテーマ曲としていまだに距離が近く、聴いてて‘情’が入る。懐かしきJ・B・ハリス先生)

しかしこれは学生オケにとってどうにもしようのない障壁である。

社会も世間もよく知らない。人生経験も浅い。生きる苦しみも十分に体験していない。肉体的には強さの頂点にあって何十曲も立て続けに演奏できるくらいのエネルギーにあふれていても、曲想を解釈するのに必要な精神的深度だけはどうにもならない。(もちろん、単に「歳をとればいい」ってわけではないが・・・)

そこで重要なのが、ただ一人の大人である指揮者・曽我大介の感化力だと思う。

学生達の父親世代の人間で、海外経験豊富で語学堪能で(8ヶ国語を喋れるそうだ)教養深く、作曲家や楽曲や時代背景にも当然詳しく、人生における酸いも甘いも噛分けている曽我大介こそ、学生達の足りない部分を見抜いて、作曲家の意図や曲想を伝えて、若者の柔軟な想像力を刺激し、グループダイナミズムを利用して、オケの特質や限られた条件をもとに、新たなものを共同で創造してゆく仕事を任された立場にある。ちょうどお芝居の演出家がするように。

今回のプログラムでは、どうもその手腕を感じることができなかった。曽我氏はラ・フォル・ジュルネでもいろいろなプログラムをまかされていたようだから、忙しくて、そんなにリハーサルする時間がなかったのかもしれない。オケとの相性ってのもあるしな。いや、自分が学生オケに期待しすぎなのか。

それにつけても、はじめて聴いたブルッフ『ヴァイオリン協奏曲』は美しい曲だった。独奏者の集中力も(ドレス姿も)素晴らしかった。CDを探してみよう。

学生オーケストラの水準の高さを知って、いよいよアマオケ巡りにはまり込みそうな予感がする。

次は慶応か?