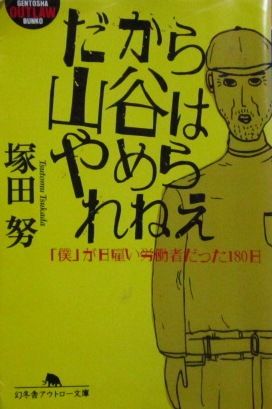

2008年12月初版発行。

2008年12月初版発行。

面白い本である。

「山谷」「飯場」という、噂には聞くものの実際にはなかなか足を踏み入れる機会も度胸も欲求もない「あなたの知らない世界」。

この世界を、調査研究とかボランティアとか取材を通してとか、いわゆる外部から知るのではなく、実際に山谷に住み飯場で働き、「社会の底辺で」生きる人々と寝食を共にして内部から知ることになった一青年のレポートである。生々しいリアリティがあり、刺激的である。

もう一つの面白い点は、この本が、1974年生まれの若者が、なぜこうした「特殊な世界」に興味を抱き飛び込んでいったのか、その世界とどう向き合ったのか、どんなことを感じ何を発見したのか、最終的にどう彼自身が変わったのか、を観察する機会を与えてくれるところである。

つまり、ある種のビルディングストーリーみたいに読めるのである。

現代日本青年には、現代日本青年なりの社会への畏れがあり、懐疑があり、相克があり、もがきがあり、突破のための試行錯誤があり、それらを通しての成長がある。

いつの時代でも青年は青年だなあ~、と陳腐きわまりない感想を抱いたのだけれど、一方、著者のようにこうまで徹底的に検証せずにはすまない人間というのは、存外少ないのだろう。

僕は、今後の人生を大きく左右する就職というものに対して、どのように向かい合ってよいのかわからなかった。自分の人生を賭けられる仕事というものを見つけることができなかった。こんな状態で安易に就職したら、このまま人生が流されて終わってしまうように思えた。また、得体の知れない社会というものの中に入っていくのが怖くもあった。

こういう思いを抱く若者はごまんといる。かくいう自分もかつてそうであった。

しかし、「社会」に入っていくことの不安や恐怖に対する治療薬として著者が選んだのが、山谷に住むこと、飯場で働くこと、であったのが面白いではないか。「逆療法」という言葉が浮かんでくる。

定職につかず、定まった家も持たず、家族も持たない、そんな一般社会の価値観からはみ出した世界で生活する人たちが、どのように僕たちの社会を見て、そしてどんな人生観を持って生きているかということを知りたかった。そうすることによって、僕が疑ってやまない社会というものの姿が、浮き彫りになるように思えた。また、就職活動すらできなかった自分が納得のいく、僕なりの社会との関わり方が見つかるように思えた。

こうした動機から、著者は一泊千円の山谷のドヤ(簡易宿泊所)に住み込み、日雇いの仕事を探しながら周囲を観察し始める。次に、スポーツ新聞の求人欄で見つけた地下鉄工事の飯場の仕事に従事する。次に、山谷労働センターから紹介された冬山のダム建設の飯場に潜り込む。

「毒食らわば皿まで」というのは、あまり適切な表現ではないかもしれないが、大学院での研究のテーマで選んだとはいえ、このように「山谷」や「飯場」に吸引される著者のオブセッション(強迫観念、または愛)が不思議な気がする。著者のセクシュアリティは知らないが、ゲイだったら、いわゆる「汚れ専」と思われるところである。そして、汚れ専のゲイにはインテリが多いことはよく知られている(いないか)。この謎は、インテリの自分に欠落している物を、他者(いわゆる「汚れ」に属する肉体労働者や職人)を通して回収したいという欲望にある。恰好の例が三島由紀夫であろう。

欠落している物―おそらくそれは「肉体性=生きているという実感」なのであろう。が、それが「汚れ」の側にはしっかりとある、と妄想するのは間違いである。

この著者のセクシュアリティはどうでもよいが、下のような文章を読むと、著者もまたどうも「山谷」や「飯場」について、そこで生きざるをえない人々について、若干のヒロイズム(=手前勝手の妄想)を抱いているように思われる。「寅さん」ファンなのだろうか。

彼らはなるべく働かずに、最低限の生活で、縛られることもなく自由に生きる人生を選んだ。決して幸せだと声を大にして言える人生ではないけれど、そんな生き方を否定することはできない。選択は個人の自由だ。「彼ら」が山谷や飯場で生きることを「主体的に」選択した、と読者に納得させるには、このレポートは足りない部分が多い。

ともあれ。

こうした「社会の底辺」を漂流する180日の生活を通して、著者が得たものは何か。

僕は今後、そんな社会の目からこぼれ落ちてしまった「声」を拾い、記録にとどめ、多くの人々に伝えたい。仕事になり得るかどうかは別として、それが僕のやりたいことだ。そんな常識の裏側の人生にこそ、社会の多くの人が社会生活を送る上で心の奥底に押し沈めてしまった、人間の欲求や願望などの奥深さが眠っているように思う。そして社会の裏側の生き方や注目されない生き方というものを見ることによって初めて、自分たちの社会というものを客観的に映し出すことができるのではないだろうか。

著者はその後、大学院を出て、マスコミ関係に就職する。

ドキュメンタリー番組を作ることを目標に、日々頑張って働いているらしい。